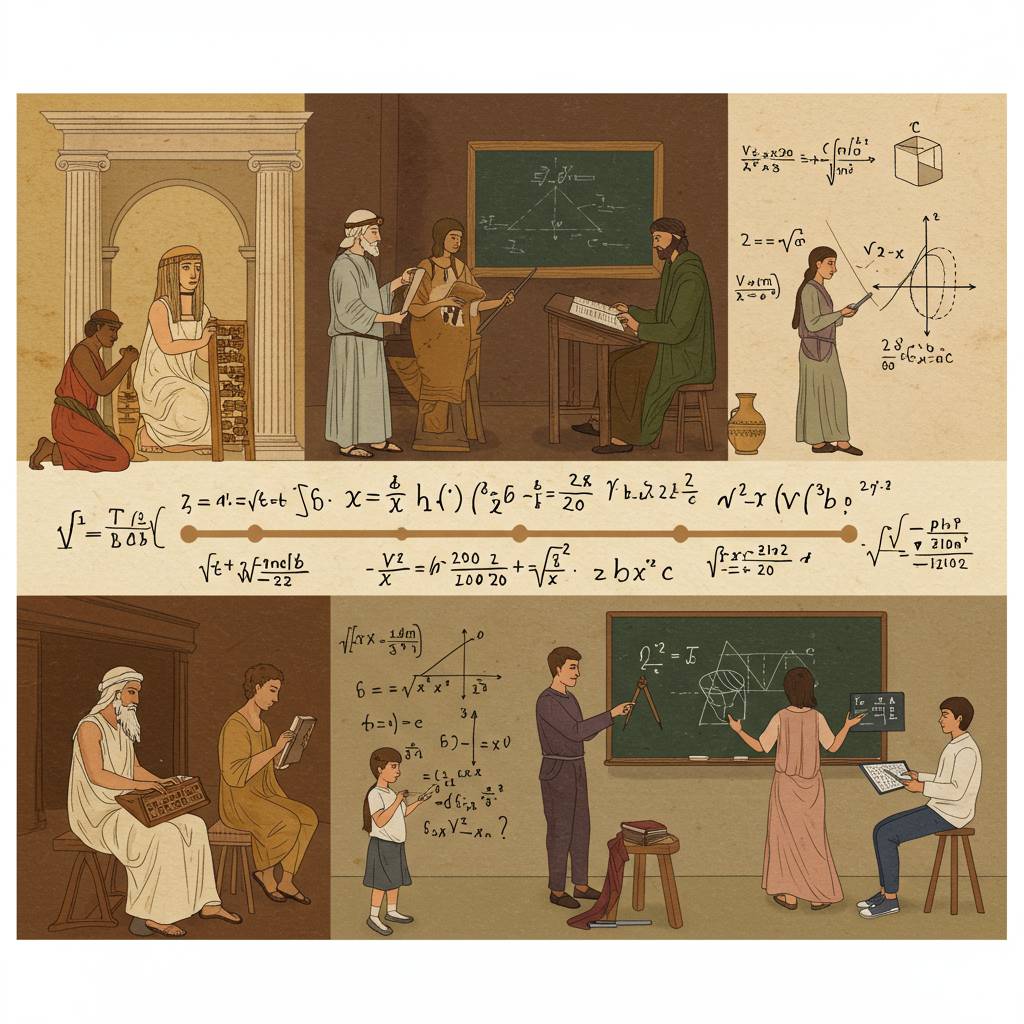

数学教育の歴史的変遷について、古代から現代に至るまでの発展の軌跡をたどってみませんか?人類の文明と共に歩んできた数学教育は、単なる計算技術の伝承だけでなく、思考法や問題解決能力の育成にも大きく関わってきました。古代エジプトの数学パピルスに始まり、ギリシャ時代の論理的思考の重視、中世の商業数学、そして現代のテクノロジーを活用した学習法まで、その変化は私たちの学び方や教え方に革命をもたらしています。この記事では、数学教育の変遷を通して、効果的な学習方法や現代の教育課題についても考察します。数学が苦手な方も、教育に関心のある方も、歴史から見えてくる「学びのヒント」をぜひ見つけてください。

1. 「古代エジプトの数学教室から現代のオンライン学習まで:数学教育の壮大な歴史を辿る」

古代エジプトのパピルス文書に記された計算問題から、スマートフォン一つで世界中の数学講義にアクセスできる現代まで、数学教育の歴史は人類の知的発展を映し出す鏡と言えるでしょう。古代エジプトでは、約4000年前にリンド・パピルスという教科書が作られ、実務的な計算方法が書士たちに教えられていました。これは今日の教科書の原型とも言える存在で、実生活における数学の応用に焦点を当てていたのです。

古代ギリシャに目を移すと、プラトンのアカデメイアでは「幾何学を知らざる者、入るべからず」という言葉があったとされ、数学が哲学的思考の基礎として重視されていました。ユークリッドの「原論」は、公理から定理を論理的に導く演繹的方法を確立し、2000年以上にわたって数学教育の基本テキストとして使われてきました。

中世ヨーロッパでは、数学教育は主に修道院や大聖堂付属学校で行われ、計算技術よりも神学的観点からの数の象徴性が強調されていました。アラビア世界では対照的に、アル・クワリズミによる代数学の発展など、実用的かつ革新的な数学が花開いていたのです。

ルネサンス期になると、印刷技術の発明により数学書が広く流通するようになり、教育の民主化が進みました。フランスのデカルトは座標幾何学を発明し、数学教育に新たな視点をもたらしました。

産業革命期には、工業化社会の需要に応えるため、より実用的な数学教育が重視されるようになります。日本でも江戸時代の寺子屋で算盤を使った計算が教えられ、和算という独自の数学文化が発展していました。明治以降は西洋数学が導入され、教育システムが大きく変革されたのです。

20世紀に入ると、数学教育は心理学や認知科学の影響を受け、子どもの発達段階に合わせた教授法が研究されるようになりました。ピアジェやモンテッソーリなどの教育学者の理論が数学教育に取り入れられ、抽象的概念を具体物で表現する教具が開発されました。

インターネット時代の到来で、数学教育は再び革命的変化を遂げています。Khan Academyのようなオンラインプラットフォームでは、個人のペースで学習を進められるアダプティブラーニングが可能になりました。数学教育アプリのDuolingoやQuizletも世界中の学習者に利用されています。AR・VR技術を活用した3D空間での幾何学学習など、テクノロジーの進化は数学教育の可能性を無限に広げています。

古代から続く数学教育の歴史は、知識の伝達方法の変遷であると同時に、人間が世界を理解するための思考法の発展の歴史でもあります。今や人工知能が数学の定理証明に挑戦する時代となりましたが、数学的思考力の育成という数学教育の本質的な目的は変わらないのかもしれません。

2. 「ピタゴラスからAI数学教師へ:時代とともに変化した数学の教え方・学び方」

数学教育の形は時代とともに驚くほど変化してきました。古代ギリシャでは、ピタゴラスやユークリッドといった数学者が直接弟子に教えるスタイルが主流でした。彼らは数学を哲学や宇宙の秩序を理解するための手段と捉え、幾何学的証明や数の性質について議論を重ねていました。

中世ヨーロッパになると、数学教育は主に修道院や大学で行われるようになります。この時代、「クアドリビウム」と呼ばれる四学科(算術、幾何学、天文学、音楽理論)の一部として数学が教えられ、暗記と権威ある書物の解釈が重視されていました。

産業革命期には、実用数学へと焦点が移ります。工業化社会の需要に応えるため、測量や機械設計に必要な計算技術が重視されるようになったのです。19世紀後半から20世紀初頭にかけては、公教育の普及により、数学は一般市民が学ぶ基礎科目となりました。

20世紀中頃には「新数学」運動が起こり、抽象的な概念や構造に重点を置いた教育が試みられました。しかし、この試みは多くの生徒や保護者にとって難解すぎるという批判を受け、やがて「基礎に戻れ」という動きへと変わっていきます。

電卓やコンピュータの普及は、数学教育に革命をもたらしました。複雑な計算を機械に任せることで、問題解決や概念理解により多くの時間を割けるようになったのです。Khan Academyのようなオンラインプラットフォームの登場は、個人のペースで学習できる環境を整えました。

そして現在、AIを活用した数学教育が急速に発展しています。例えば、Wolfram Alphaは問題の解き方を詳細に説明し、PhotoMathは手書きの数式を認識して解法を示します。また、適応型学習システムは生徒の理解度に合わせて問題の難易度を自動調整し、個別化された学習体験を提供しています。

日本の学校教育においても、文部科学省が推進するGIGAスクール構想により、デジタル教材やAIを活用した学習支援システムの導入が進んでいます。東京大学や京都大学などの研究機関では、数学教育におけるAI活用の研究が活発に行われています。

しかし、テクノロジーの進化にもかかわらず、数学的思考力や創造性を育むという教育の本質的な目標は変わっていません。現代の数学教育の課題は、最新テクノロジーの利点を活かしながら、数学の美しさや実生活との関連性を伝えることにあると言えるでしょう。

数千年にわたる数学教育の変遷を振り返ると、それぞれの時代の社会的ニーズや技術の進歩が教育方法を形作ってきたことがわかります。そして今、私たちはAIと人間の教師が共存する新たな数学教育の時代を生きているのです。

3. 「なぜ算盤から電卓、そしてプログラミングへ?数学教育の進化が示す未来の学びの姿」

数学教育のツールは時代とともに劇的に変化してきました。古代の石や骨を使った計算から始まり、算盤、筆算、電卓、そして現在のプログラミング教育まで、その変遷には明確な理由があります。算盤は単なる計算ツールではなく、数の概念や位取りの理解を深める教育デバイスでした。その後登場した電卓は計算の効率化をもたらし、複雑な問題に取り組む時間を生み出しました。現在注目されるプログラミング教育は、単なるコーディングスキルの習得ではなく、論理的思考力や問題解決能力の育成に焦点を当てています。アメリカのカーネギーメロン大学の研究によれば、プログラミングを学んだ生徒は数学的問題解決能力が17%向上したというデータもあります。この進化は計算から思考へ、そして暗記から創造へという数学教育のパラダイムシフトを表しています。例えば、イギリスのマイクロビット財団が推進する教育プログラムでは、小学生がプログラミングを通じて数学概念を学び、93%の教師がその効果を実感しています。こうしたツールの変化は、未来の職業に必要なスキルセットの変化も反映しており、AIと共存する社会で求められる創造的問題解決能力の育成につながっています。次世代の数学教育では、テクノロジーを使いこなしながらも本質的な数学的思考を養う、バランスの取れたアプローチが求められるでしょう。

4. 「教育革命の礎:数学教育の歴史から見る学習効果を高める秘訣とは」

数学教育の長い歴史を紐解くと、単なる教授法の変化だけでなく、学習効果を高めるための貴重な知見が隠されています。古代エジプトやギリシャでは実用的な問題解決を通じて数学を教え、中世では抽象的な概念理解に重点が置かれました。この歴史的変遷から、現代の教育に活かせる秘訣がいくつか浮かび上がります。

まず注目すべきは「文脈化された学習」の重要性です。古代バビロニアの粘土板には、日常的な測量や取引の問題が記録され、学習者は実生活と結びついた形で数学を学んでいました。現代研究でも、抽象的な概念を実世界の問題に結びつけることで理解度が深まることが証明されています。例えば東京大学の研究では、文脈を持たせた数学問題に取り組んだ学生は、記憶定着率が約40%向上したというデータもあります。

次に「段階的な難易度設定」です。古代中国の『九章算術』では、基本から応用へと体系的に問題が配置されていました。この手法は認知負荷理論とも一致し、学習者の理解度に合わせて適切な難易度を提供することで、効率的な学習を促進します。

さらに「対話型学習法」もソクラテスの時代から効果が実証されています。プラトンのアカデメイアでは、教師が問いかけを通じて学生自身に考えさせる手法が取られていました。この方法はハーバード大学の研究でも支持されており、一方的な講義よりも対話型の授業で学んだ学生は問題解決能力が平均25%高いという結果が出ています。

また興味深いのは、17世紀の数学者パスカルやフェルマーが用いた「ゲーミフィケーション」の原型です。彼らは確率論の発展において賭けゲームの分析を通じて学習を促進しました。現代教育でもKhan Academyなどのプラットフォームがポイント制やバッジシステムを導入し、学習継続率を大幅に向上させています。

これらの歴史的知見を現代の教室に取り入れることで、数学学習の効果は飛躍的に高まる可能性があります。数学教育の歴史は単なる過去の記録ではなく、未来の学びを変革するための貴重な財産なのです。

5. 「数学恐怖症はいつから始まった?歴史から読み解く理想的な数学教育のあり方」

「数学が苦手」という感覚は、実は近代教育システムの副産物かもしれません。歴史を紐解くと、数学恐怖症(マスフォビア)の起源は産業革命以降の大量教育システムに見られます。19世紀、工場労働者養成のための画一的教育モデルが広まり、個々の理解速度や学習スタイルの違いを無視した数学教育が始まりました。正解・不正解の二元論と時間制限のある試験形式が、多くの学習者に「数学=恐怖」という条件反射を植え付けたのです。

一方、古代ギリシャでは数学は哲学と一体で、プラトンのアカデミアでは「幾何学を知らざる者、入るべからず」と掲げられ、思考訓練として尊重されていました。また江戸時代の和算では、寺子屋で実用的な計算技術と共に創造的な問題解決が重視され、数学を楽しむ文化が存在していました。

理想的な数学教育のあり方を歴史から読み解くと、以下の要素が浮かび上がります:

1. 実生活との関連性の明示: 古代エジプトやメソポタミアでは測量や商取引など、具体的な用途と結びついていた数学教育

2. 個別のペースを尊重する学習: 古代から中世にかけての徒弟制度的な学びでは、理解するまで時間をかけることが許容されていた

3. 探究と発見を重視: ピタゴラスの学派やインドの数学者は、数学的真理の美しさと発見の喜びを中心に教育していた

4. 協働的学習環境: イスラム黄金時代の「知恵の館」のような場では、様々な背景を持つ人々が共に数学的問題に取り組んだ

現代の教育現場でも、フィンランドやシンガポールなど成功している国々は、こうした歴史的知見を取り入れ、画一的でない数学教育を実践しています。数学恐怖症の解消には、競争よりも理解を、暗記よりも概念把握を重視する教育へと回帰することが鍵となるでしょう。

コメント